La bien

templada guitarra de Gabriel Zepeda nos recibió cuando íbamos

ascendiendo por la escalera que conduce al bar. Eran apenas las nueve

y media; el concierto no podía llevar más de una hora.

La bien

templada guitarra de Gabriel Zepeda nos recibió cuando íbamos

ascendiendo por la escalera que conduce al bar. Eran apenas las nueve

y media; el concierto no podía llevar más de una hora.

La Jornada Semanal, 13 de agosto del 2000

La bien

templada guitarra de Gabriel Zepeda nos recibió cuando íbamos

ascendiendo por la escalera que conduce al bar. Eran apenas las nueve

y media; el concierto no podía llevar más de una hora.

La bien

templada guitarra de Gabriel Zepeda nos recibió cuando íbamos

ascendiendo por la escalera que conduce al bar. Eran apenas las nueve

y media; el concierto no podía llevar más de una hora.

Para encontrar mesa -el bar es pequeño y estaba próximo a llenarse- tuvimos que ir hasta el fondo, justo al extremo opuesto al mínimo escenario. Nos instalamos en un rincón formado por la barra y una alta ventana, desde la cual podíamos dominar también una porción de calle. Desde allí escuchábamos perfectamente, aunque no era fácil ver a los músicos, ocultos a nosotros por varios conjuntos de cabezas que no dejaban de moverse.

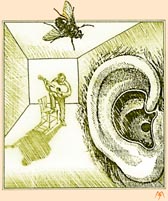

Nunca me ha gustado asistir a un concierto y no poder ver, aunque sea de lejos, borroso o muy pequeño, al concertista; no sé, de inmediato empiezo a imaginarlo adentro de un cuarto clausurado, del cual sólo el sonido puede salir. El problema es que después me doy cuenta de que, más bien, sería yo el que está encerrado. Cuando eso ocurre, ya no soy capaz de disfrutar la música y me la paso estirando el cuello, levantándome del asiento, empeñado en pescar con la vista al cantante, al bajo o al de las percusiones, a cualquiera que pueda certificarme que público y artista nos encontramos en el mismo sitio, sin obstáculos que se interpongan.

Esta vez no importaba tanto si podía mirar o no a Zepeda. Medio año antes, más o menos, había estado frecuentando el mismo bar y ahora todo se reproducía siguiendo fielmente el guión de mi recuerdo. Además, a bastante poca distancia de mi aliento tenía el alevosamente hermoso rostro de Martha, todavía intocado por mí, y era mucho más gozoso y apremiante solazarme con su contemplación, aderezando la tarea con las canciones que ya conocía, así no pudiera mirar otra cosa en toda la noche. No importaba sentirme encerrado en un cuarto si tenía conmigo a alguien a quien, por lo menos, poder tocarle la mano de cuando en cuando. Y Martha, por lo que alcanzaba yo a apreciar, no desdeñaba mis dedos todavía un poco nerviosos acariciando despacio la piel algo tibia y húmeda y desconcertada de sus palmas.

Un mesero se acercó a tomarnos la orden. Creo haber pedido un vodka tonic, nada más que para seguir apuntalando la evocación de los días pasados, pues entonces siempre bebía eso mismo. Martha estaba indecisa entre una piña colada o un margarita. Sin que pudiera evitarlo, se me instaló en la cara un gesto reprobatorio, pues nunca he podido tolerar el esnobismo de una mujer que piensa que en un bar debe pedir exclusivamente bebidas ``para mujeres'', es decir, siempre cocteles, como si les estuviera vedado el derecho de ordenar lo que se les antoje. Pero quizás a Martha de verdad se le antojaba uno de esos brebajes que no es posible nombrar sin sentirse un tanto ridículos, y había que respetarla, porque no hay cortejo que pueda prescindir de las anuencias y las concesiones, y yo me encontraba todavía muy afuera de ese tibio campo de combate -apenas el roce de mis dedos contra los suyos, aún lejana la oportunidad de llevar el tacto a sus aduraznadas mejillas, ni siquiera a su brazo descubierto- como para iniciar una batalla estéril sobre gustos y preferencias.

En vez de protestar, y porque lo tenía justo enfrente, a menos de medio metro, me puse a contarle los botones a un chaleco guinda, en tanto Martha tomaba una decisión sobre qué beber esa noche. Comenzaba a desesperarme porque sólo podía escuchar y no ver a Zepeda y sus músicos.

El mesero se alejó con instrucciones de volver armado de vodka tonic, bloody mary y cacahuates. Cuando volví a tener libre el campo visual, la descubrí sola, sentada en una mesa más cercana al escenario, dando una profunda bocanada a su cigarro light: Marigel. No había duda de que era ella, aunque no recordaba tanto el nombre como la figura. Pero sí: la misma falda parda, larga hasta los tobillos, de la que yo estaba seguro tendría una docena entera todas iguales; los zapatos que nunca se sabe si son de hombre o de mujer, pero uno juraría que se los ha quitado a un muerto; el chaleco negro sobre la blusa más negra; el bolso grande y estorboso, del que muchas veces vi salir los objetos más inverosímiles, como es de esperarse en cualquier bolsa de mujer, pero, además, otros que nunca hubiera imaginado si la dueña no fuera Marigel.

``No doblarme jamás: antes romperme'', cantaba Gabriel Zepeda en el preciso instante en que descubrí a Marigel. Con su simple presencia, esa mujer de la que jamás supe gran cosa y, de lo que llegué a enterarme, nada era del todo seguro, estaba contribuyendo sin quererlo, sin saber, a la reconstrucción mental de una época ya clausurada, al menos para mí, aunque por lo visto no para ella. El recuerdo se me vino de un solo golpe; súbitamente hoy no era hoy, ayer cambiaba de sitio y yo podía escuchar a Marigel tratando de convencer a Gonzalo de no sé qué cuestión publicitaria, mientras Jorge y yo, desde nuestros asientos, hacíamos coro a un bolerito de una sola estrofa.

Aquella vez

abandonamos el bar hasta el final, cuando sólo quedaban los músicos y

los meseros. Los cuatro que compartíamos la misma mesa estábamos lo

suficientemente borrachos como para pensar en otra cosa que no fuera

dónde seguir bebiendo, así que por razones de cercanía nos dirigimos

al estudio de Jorge, del que sólo nos separaban algunas calles. El

único sobrio del grupo era Gabriel Zepeda, que se nos había unido con

claras intenciones de emparejarse pronto en el afán etílico.

Aquella vez

abandonamos el bar hasta el final, cuando sólo quedaban los músicos y

los meseros. Los cuatro que compartíamos la misma mesa estábamos lo

suficientemente borrachos como para pensar en otra cosa que no fuera

dónde seguir bebiendo, así que por razones de cercanía nos dirigimos

al estudio de Jorge, del que sólo nos separaban algunas calles. El

único sobrio del grupo era Gabriel Zepeda, que se nos había unido con

claras intenciones de emparejarse pronto en el afán etílico.

Como de costumbre, sobre la avenida Alvaro Obregón nos pusimos a cantar a gritos. Cuando hablo de costumbres me refiero a Gonzalo, a Jorge y a mí: Marigel no tenía mucho tiempo de habérsenos unido, sin que nadie supiera bien cuándo ni en dónde. Sólo recuerdo que una noche la descubrí en el Specia, sentada junto a Jorge, en la mesa que Mario, el dueño, solía reservarnos todas las noches, aunque no fuéramos, y aunque la mayoría de las veces no íbamos a cenar y sólo bebíamos. Esa noche, Gonzalo se divertía dibujando con una pluma fuente sobre los platos, que luego regalaba a los transeúntes. Jorge y yo nos unimos a él, escribiendo en servilletas los palindromas que podíamos recordar en ese momento.

Fue la primera vez que atestiguamos el espíritu imitador de Marigel: sin pedir permiso, sin que nadie lo esperara, casi le arrebató a Gonzalo la pluma y el plato donde comenzaba a tomar forma uno de los cerditos gonzalianos que, en ese tiempo, se habían puesto de moda entre nosotros; con mucha determinación trazó una flor lamentable, indudablemente sacada de un talento elogiado nada más por sus familiares, con la evidente torpeza de antigua estudiante de secundaria que llenaba sus cuadernos de ese tipo de garabatos muy garigoleados en los que el nombre del dibujante es, casi siempre, lo más logrado y, sin duda, el elemento principal de la obra.

Poco después comprobamos que lo mismo sucedía con el canto, aunque a las dos de la mañana ningún vecino de la colonia Roma tuviera deseos de certificar que, a pesar de que también Marigel estaba borracha, su voz desentonaba de las nuestras en algo más allá que el simple hecho de seguir correctamente letra y melodía de la ``Negra rumba''. No que el nuestro fuera un grupo de misóginos, pero en esas juergas había una suerte de acuerdo sin palabras para que ninguno derivara la sesión en un juego de manos privado o en un ocasional flirteo, en el que, por supuesto, los demás estaríamos de sobra.

El estudio de Jorge tenía más cuadros a medio terminar que sitios donde sentarse, pero eso nunca nos había importado. No recuerdo si Marigel había ido ya a ese lugar; lo que sí me viene a la memoria es que no pude soportar el aire de suficiencia que la envolvió al recorrer con la vista el estudio, como si para ella fuera lo más común que a la televisión le naciera un cacto en la pantalla, o que hubiera un boceto trazado en la pared y más botellas de Absolut que colores en las pinturas de Jorge.

-Canta ``La Llorona'' -pidió Marigel, inmediatamente después de que nos instalamos, cada quien blandiendo un vaso de vodka.

Jorge, Gonzalo y yo sabíamos que Zepeda iba a negarse, pues jamás canta ``La Llorona'' si está sobrio. Mientras encendíamos los cigarros, vi que Marigel insistía de nuevo y pensé, acertadamente por desgracia, que se iba a pasar la noche entera con la misma necedad -o con otra parecida, pero de todos modos lo mismo-, hasta lograr que Zepeda prefiriera guardar la guitarra en su estuche. Antes de que Marigel abriera de nuevo la boca, Jorge se acercó al estéreo y puso un disco que nos permitió no escuchar por un momento lo que ella continuaba diciendo.

Marigel tenía

la costumbre de hablar siempre por encima del resto de las voces, de

modo que no nos dejó más opción que sentirnos también incómodos por

los elogios desmedidos con los que estaba abrumando a Zepeda. Estoy

seguro de que Jorge y Gonzalo, igual que yo, imaginaron que El

Coplerito, como nos gustaba llamarle, acabaría la noche cambiando su

guitarra de madera por el contrabajo de carne que seguía hablando a

gritos de Di Meola, De Falla y De Lucía. Hubo un momento en que pude

ver, con perfecta claridad, qué iba a suceder si nada lo cambiaba de

inmediato.

Marigel tenía

la costumbre de hablar siempre por encima del resto de las voces, de

modo que no nos dejó más opción que sentirnos también incómodos por

los elogios desmedidos con los que estaba abrumando a Zepeda. Estoy

seguro de que Jorge y Gonzalo, igual que yo, imaginaron que El

Coplerito, como nos gustaba llamarle, acabaría la noche cambiando su

guitarra de madera por el contrabajo de carne que seguía hablando a

gritos de Di Meola, De Falla y De Lucía. Hubo un momento en que pude

ver, con perfecta claridad, qué iba a suceder si nada lo cambiaba de

inmediato.

Desde un rincón, Jorge y Gonzalo interrumpieron su plática para dirigirme una mirada silenciosa que yo comprendí perfectamente: los dos lamentaban la voz estridente, la necesidad irrefrenable de Marigel de ser notada; tanto como yo, estaban lamentando la presencia de esa falda parda, los zapatos hombrunos, de muerto, y el bolso enorme que yacía a su lado como una ballena agonizante fuera del agua; tanto como yo, Jorge y Gonzalo no sabían qué hacer, porque ninguno de los tres -y Zepeda menos que nosotros- éramos capaces de pedirle en su cara que se fuera, aunque ese era nuestro mayor deseo.

No sé si a ellos les ocurría lo mismo, si deseaban que Marigel no estuviera allí por las mismas razones que las mías. A mí siempre me ha hecho sentir incómodo el ridículo ajeno, y Marigel estaba demostrando que podía jugar el papel de estúpida la noche entera. Nadie iba a invitarla a la cama, pero ella no podía darse cuenta. Nadie iba a coquetearle, por la simple razón de que a ninguno nos gustaba. Nadie iba a llevarla a casa si en un momento dado se le ocurría irse. Nadie quería hacer nada por ella; no estábamos allí, de madrugada, borrachos, para hacer nada por nadie.

-No, ya te dije que no voy a cantarla -se decidió finalmente Zepeda, harto de escuchar tantos ruegos.

Yo me había sentado frente al estéreo para escuchar mejor la música, mientras Jorge y Gonzalo seguían platicando. De reojo había seguido los movimientos de Marigel junto a Zepeda, quien, luego de zanjar la cuestión de ``La Llorona'', se levantó explicándole a nadie que iba al baño. Por supuesto, sólo era una forma educada para deshacerse de su interlocutora. Cerré un instante los ojos para disfrutar mejor un pasaje de Morricone y cuando los abrí me maldije, por no haberme dado cuenta de que acababa de producirse el hecho que cambiaría el curso de lo que podía suceder esa noche: es decir, Marigel aprovechó mi distracción -o mi momentánea soledad coincidiendo con la suya- y fue a sentarse junto a mí.

-Hola -dijo, como si nos viéramos por primera vez.

-Hola -respondí, sintiéndome imbécil.

Tenía que pensar, pronto, en algo para yo también quitármela de encima. Me di cuenta de que no me sería tan fácil como a Zepeda, porque a mí no podía pedirme canciones y, sin saber bien por qué, sentía que para librarme de ella era necesario negarle algo. Ignoraba qué podría pedirme para decirle no, y mientras permanecía frente a mí, con una sonrisa enorme y -tuve la impresión- demasiado blanca que le llenaba el rostro, sin decir nada, contradictoriamente deseé que empezara a hablar de una vez.

-¿Sí oíste hace rato lo que le estaba diciendo a Gonzalo?

-No, no escuché.

-Allá, en el bar.

-Ah, sí, ya sé.

Lo que menos deseaba yo en ese momento era ponerme a hablar de publicidad -Jorge, Gonzalo y yo trabajábamos en eso-, y estoy seguro de que el rostro se me llenó de una expresión que lo demostraba, porque nunca he sido capaz de fingir cuando algo no me gusta. Marigel esperó pacientemente a que yo agregara algo, pero sólo le di la más hipócrita de mis sonrisas a cambio de las palabras que quería escuchar.

-¿Y qué piensas?

Tuve la esperanza de que se diera por vencida de una vez, cuando le respondí ``¿De qué?'', con mi mejor tono de cínica ingenuidad; no sabía que ella apenas comenzaba la batalla y que podía soportar insolencias mucho mayores y mejor esgrimidas. Siguió sonriendo y mirándome de lleno, hasta obligarme a desviar los ojos a otro lado. Por supuesto, Jorge y Gonzalo seguían haciéndose los desentendidos y no prestarían ninguna atención a lo que sucediera de este lado. Zepeda, que había vuelto del baño, se cuidó de sacar la guitarra y hasta de acercarse al estuche, para no despertar de nuevo las peticiones marigelescas.

Yo estaba solo, pues, y la costumbre o eso que llaman educación me obligaba a continuar allí; todavía peor, me obligaba a restañar la pequeña grosería de seguir en silencio frente a una mujer deseosa de charla. Pero no sabía qué decir, y sólo pude convertirme en un espejo y reflejar la sonrisa inane de Marigel. Segundo descuido, porque esa inacción pareció desatarle la lengua por completo. Cuando me di cuenta, y aunque era bastante previsible, hablaba de ella misma con un entusiasmo realmente digno de algún personaje muy, muy talentoso, de algún héroe patrio o, ya de perdida, algún boxeador o futbolista que acabara de rescatar el orgullo nacional a puñetazos o a patadas.

-...que a mí no me gusta que me traten como a una mujercita tonta. Siempre me pongo a la altura de los demás -decía-, así que no tienen por qué andarse con delicadezas. Incluso en el trabajo, hay gentes con las que de plano no puedo tratar, ya sabes, lo primero que hacen es darte por tu lado; no lo soporto.

Una o dos veces interrumpió el monólogo para preguntar ``¿o tú qué piensas?'', sin que hiciera falta una respuesta verbal mía: bastaba con asentir, era como darle cuerda a un coche de juguete. El problema era que yo no estaba comprendiendo absolutamente nada.

-...hacer lo que quiera. O sea, trato de no tener inhibiciones, de no inhibirme yo misma; ya sabes, de repente uno solo, sin darse cuenta, se reprime y eso es lo peor que puedes hacer porque cuando menos te lo esperas ya no eres tú misma sino que eres los demás, como si te despersonalizaras, y eso es algo que yo no permito que me pase, ¿ves?, por nada del mundo voy a dejar que nadie, nadie, nadie me diga que no haga lo que quiera hacer. ¿O tú qué piensas?

Si hubiera tenido que ser sincero, le habría respondido que pensaba en cómo podía ella hablar tanto sin parar, pues tenía la impresión de que no descansaba ni para tomar aire. Además, debía ser una excelente bebedora. Me puse a calcular cuántos vasos de vodka llevaría en su cuenta, mientras por mi parte seguía fingiendo entender lo que decía.

-¿Quieres bailar?

-¿Yo?

Por primera vez me miró como si mi pregunta fuese una gran traición. Después lo haría un par de veces más. De cualquier modo, ya de pie y tendiéndome la mano, insistió.

-¿Y cómo se bailan las de Morricone? Ni que fueran cumbias.

-¿Qué tiene? Andale, vamos a bailar.

Me negué con un movimiento de cabeza. Aunque hubiera querido bailar, la borrachera que tenía estaba en el punto exacto para impedirme un movimiento coordinado, pero también para permitir que me diera cuenta. Marigel permaneció con el brazo extendido unos segundos más y luego, alzando los hombros, dio media vuelta y se puso a bailar sola. Yo preferí cerrar los ojos: tuve la impresión de que era capaz de hacer ahí mismo un estriptís, y entonces terminaría de sentirme absolutamente incómodo allí, en el piso, viendo a una mujer casi desconocida para mí, medio ebria, bailando sola en el estudio de un pintor a las dos de la mañana, frente a tres borrachos que no deseaban siquiera su presencia.

Zepeda se había puesto a platicar con Gonzalo y Jorge fue a sentarse conmigo. Aunque no lo dijera, yo sabía que a él le desagradaba todavía más la situación. Pensé, algo confusamente, que por ser el anfitrión le tocaba poner un remedio, pero Jorge nunca había sido alguien de quien se pudiera esperar una reacción inmediata o demasiado notoria; más bien le daba por fingir que nada le parecía mal.

-Ya es mucho, ¿no? -dije.

-Claro que sería distinto si estuviera buena.

-No seas machista.

-Y tú no seas hipócrita. ¿A poco no estás pensando lo mismo?

No le respondí. Nos pusimos a mirar lo mal que bailaba Marigel, sonriéndole cada vez que se acercaba a nosotros. Entonces nos dimos cuenta de que Gonzalo había bebido más que de costumbre, porque se levantó del suelo y acompañó a Marigel en la danza sin sentido que se perpetraba en contra de Morricone.

-Me lleva la chingada -dije, y Jorge estuvo de acuerdo conmigo.

-Vamos a comprar un vodka aquí a la esquina.

Zepeda se nos unió. Por supuesto, en cuanto salimos del estudio, mientras hacíamos esfuerzos por caminar derecho nos descosimos en críticas hacia Marigel, tratando de ponernos de acuerdo en quién la había invitado, de quién era amiga, a quién le tiraba el calzón, culpándonos mutuamente.

-Pues ha de ser Gonzalo, quién más.

-Pobrecito -se burló Jorge-. Si se descuida, se lo va a coger.

-Pero es que no chingues -volví a la carga-: ya en serio, ¿no es tu amiga, pinche Coplerito?

-Que no, cabrón, entiende.

Jorge insinuó que yo era el responsable y así volvimos al estudio. No había nadie en la sala. El disco se había terminado y había un reguero de vasos por todo el suelo.

-¿Qué te dije? Ya se lo llevó a la recámara.

Sin preocuparnos por no hacer ruido nos acercamos a la puerta. Alguno de nosotros tomó la perilla y empujó. Como Gonzalo es bajo y muy flaco, sólo pude ver que sus largas manos trataban de abarcar completa la gran espalda de Marigel en la penumbra.

-¡Váyanse! ¡Salgan! -nos gritaron, y de verdad que no era posible saber de quién era la voz.

Obedecimos, más atraídos por descorchar el Absolut que por vouyerear a Gonzalo. De cualquier modo, volvieron a reunirse con nosotros en menos tiempo de lo que les hubiera tomado despojarse de la ropa y volvérsela a poner. Los cinco estábamos en la cocina, cada uno a pocos centímetros del otro. Marigel detuvo un momento su rostro frente a nosotros, alternativamente, sin decir nada, con lo que de seguro ella creía que era una mirada torva, para que no dejáramos de darnos cuenta de lo mucho que en ese momento nos despreciaba.

-Si quieres me bajo los pantalones para que me des unas nalgadas -se rió Jorge.

-No mames -respondió ella y salió de la cocina.

-Uuuy, ora sí -comenzamos a burlarnos.

Esta vez ella fue hasta los compactos y eligió la música; puso algo de Gilberto Santa Rosa, por lo cual creímos que de nueva cuenta se pondría a bailar. Ya tomándole gusto al ridículo, deseamos que lo hiciera, pero nos desilusionó, yendo a sentarse por ahí, enfurruñada como una niña. Zepeda se sacrificó por todos y fue a consolarla. Desde nuestros sitios vimos que ella no demoró mucho en aprovechar para pedirle, otra vez, que cantara ``La Llorona''.

-Ya lo atrapó -dijo Gonzalo, divertido.

-Tú tienes la culpa, cabrón, ora no critiques -le reclamé.

-¿Pues yo qué hice?

Las palabras de Jorge se perdieron debajo del ``Salías del templo un día, Llorona'', que Zepeda, más resignado que entusiasta, comenzaba a desgranar. Todos sabíamos que Marigel iba a aplaudir y así fue. Todos sabíamos que iba a sentirse autorizada a solicitar una canción tras otra y no nos equivocamos. También estábamos seguros de que, cada vez que el Coplerito iniciara un arpegio, ella exclamaría ¡yeah!, exactamente como lo hacía en el bar donde Zepeda cantaba; exactamente como lo estaba haciendo medio año después, sola en su mesa cercana al escenario, mientras yo me distraía un instante mirándola,Êpara volver después a concentrarme en Martha y en la cálida piel de su tersibrazo,Êque se había convertido ya en una plaza conquistada.

Ahora Marigel había añadido silbidos y bravos a su estentórea celebración. Recordé que a Zepeda le molestaba tanto escándalo cada vez que terminaba una canción. ``Van a pensar que es mi palera'', se quejó alguna vez. ``¿Y no?'', le reviraba Jorge con su mejor tono sibilino. Incluso Martha, que no tiene la costumbre de andarse fijando especialmente en nada, esquivó un poco mi rostro para averiguar quién gritaba ``otra, otra'' por encima del resto de las voces.

Al terminar el concierto yo estaba distraído, pensando si era oportuno explicarle de una vez a Martha cuán lejos estábamos de su casa y la cantidad de inconvenientes que podía haber a esas horas en una colonia tan peligrosa como la Roma; cuestión de sugerirle, así, como quien no quiere la cosa, que imaginara lo bueno que sería tomarnos un café caliente para asentar las bebidas, y explicarle, por supuesto, que no podía haber ningún sitio mejor para eso que mi departamento, a fin de cuentas muy cercano.

Antes de salir le dije a Martha que esperáramos un poco para presentarle al Coplerito. Ya me había olvidado de Marigel, así que cuando me la topé de frente, por un instante no supe qué hacer. Ella estaba sonriendo, aunque no quedaba claro si lo hacía por encontrarse frente a mí o por alguna otra razón. Me vino a la memoria que alguna vez le pregunté por qué sonreía siempre. Respondió algo así como que era una forma de demostrarle a todos lo poco que importaba si por dentro uno se sentía triste o alegre, y que era posible sonreír hasta sin dientes; entonces, llevó su mano a la boca y se quitó la blanca prótesis superior, para mostrarme los cuatro o cinco infames trozos de diente natural, casi negros, que se aferraban a sus encías. Y me preguntó: ¿o tú qué piensas?

Creo que los dos fingimos no reconocernos. Al menos, yo hice como si fuera la primera vez que veía la parda falda larga, el bolsote y los zapatos de muerto. Reaccioné al sentir los dedos de Martha entre los míos y decidí que otra ocasión sería mejor paraÊhacer presentaciones; no fuera la de malas y me viera obligado a seguir cerca de Marigel.

Cuando ya estábamos fuera del bar y yo tenía la certeza de que algo más que la espalda de Martha se sumaría a los trofeos obtenidos en la nocturna batalla, escuchamos el último ¡yeah! de la noche, y tuve la esperanza de que fuera también el último de los últimos.