|

Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 4 de septiembre de 2011 Num: 861 |

|

Bazar de asombros Tomarse el día Monólogos Compartidos Mujeres, poetas y beatniks Entrevista con Alberto Manguel Lawrence Ferlinghetti. Lucian Freud, lo verdadero y lo palpable Lucian Freud más allá de la belleza Manuel Puig: lo cursi transmutado en arte Columnas: |

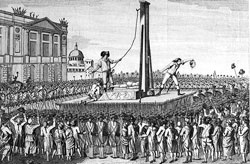

Verónica Murguía Que coman pasteles Yo fui una niña reaccionaria. No sólo reaccionaria, también católica y, por si fuera poco, monárquica. Afortunadamente sólo fui así en cuarto de primaria. La culpa fue de mis lecturas, sobre todo del libro Pimpinela escarlata, de la baronesa de Orczy, novelón emocionantísimo protagonizado por el guapo, ingenioso y dizque decadente sir Percy Blackeney, un noble inglés guapo y holgazán. Sir Percy era, para todos sus amigos, un metrosexual dieciochesco preocupado sólo por la ropa –el sastre de sir Percy era un genio– y la vida social. Pero eso era nomás por encimita: en realidad, en cuanto sus amigos lo perdían de vista, sir Percy se quitaba las sedas y los rasos, se ponía una eficiente casaca roja y atravesaba el Canal de la Mancha con los bolsillos llenos de libras esterlinas y salvoconductos falsificados. En cuanto tocaba Francia, se dedicaba a salvar familias enteras de aristócratas. Era el terror y los ciudadanos, los citoyens –aquí la baronesa se ponía clasista– iban por todas partes con las levitas grasientas y tocados con tricornios pringados. Olían a sudor, ajos y rapé barato. Además, cuando sonreían, siempre malévolamente, resultaba que sólo tenían seis dientes, todos cariados. Pero lo feo era lo de menos. Lo que me alarmaba y me producía pesadillas era la alegría que rodeaba la guillotina. Niños que jugaban, señoras tejiendo, muchachos rascándose la barriga, todos se arremolinaban alrededor de la carreta –tumbrel– custodiada por jacobinos malencarados que llevaba a la nobleza a su cita con el verdugo. Cuando los condenados pasaban, pálidos y temblorosos, los citoyens les arrojaban puñados de lodo, patas de pollo y coles podridas. Luego se ponían a cantar y reían al ver caer, primero, la navaja, y luego, la cabeza del desdichado en turno.

Mi idea de la Revolución francesa cambió, naturalmente, con la edad, aunque mi repugnancia por el terror se ha mantenido intacta. En efecto, para cualquier lector con un mínimo de astucia, la suerte de Robespierre –emblema del revolucionario avasallado por las fuerzas a las que consagró su vida– es una alegoría que se ha repetido a lo largo de la historia del mundo. En fin, lo único duradero que me dejó la pasional lectura de Pimpinela fue un rechazo profundo por la pena de muerte. Los aristócratas y el pueblo aparecieron con otros colores en Los miserables, de Víctor Hugo, libro dos millones de veces mejor escrito que Pimpinela, por no hablar de la densidad espiritual del contenido. A Hugo se sumaron Charles Dickens y todos los rusos del XIX. Las novelas del XIX, más que ningún curso de civismo, me convirtieron en republicana, laica y demócrata. Claro que al final de mi primer gran empacho literario, los nobles franceses ya me inspiraban poca simpatía. Eran voraces, crueles, corruptos. No tenían idea de lo que sufría la mayor parte de la población de Francia, ni querían tenerla. De allí el celebérrimo “que coman pasteles” de María Antonieta, dechado del monarca que dice tonterías. A este tipo de frase se le conoce como tumbrel remark . Es, en una nuez, una bobada sin tacto ni decoro, dicha por alguien poderoso frente a una realidad horrible. En estos días de terror mexicano, no han faltado los tumbrel remarks. El gobierno federal hace el papel de María Antonieta. En lugar de recomendar la inclusión de los pasteles en la dieta de los pobres, nos bombardea todo el día con propaganda cursi, mentirosa y mal redactada. Frente al número de muertos, que incluye sicarios, policías, soldados, funcionarios, niños inocentes, campesinos, madres que iban al mandado, estudiantes, ancianos y señores que pasaban por allí, Alejandro Poiré, el vocero de Seguridad Nacional del gobierno federal, afirma que van ganando la guerra y que el narco es “como un árbol torcido cuyos retoños no crecerán”. Ni los refranes entiende, menos el dolor ajeno. Ante los periodistas secuestrados, los médicos extorsionados, los migrantes desaparecidos, afirma que “este tipo de plaga [el árbol torcido, creo] no volverá a crecer en nuestro país”. Parece que está hablando de la conducta de los niños de un kínder, no de la muerte horrible de miles de compatriotas. El tumbrel remark era la frase del aristócrata rumbo a la pavorosa justicia popular. Ahora la profieren los poderosos, mientras en la carreta van las víctimas, casi todas pobres. Lo que sigue idéntico es la violencia, ese monstruo que, una vez desatado, devora todo. |