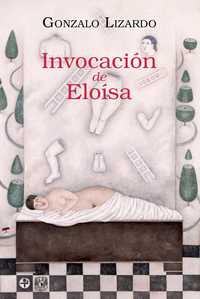

ay ciertas criaturas que tienen que dormir un sueño largo. El del olvido casi completo que las sana del desgaste, de las modas, de los epígonos que las invocan sin darles nada. Pero al final de ese reposo, pueden reencarnar en páginas que les hagan justicia. En estas páginas renace una criatura que traiciona sus avatares anteriores para permanecer fiel a sí misma. Su dicción es nueva por lo mismo. Eso es Eloísa: sirena y bruja del agua, santa sexual, demonio pedagógico, acaso simple fantasía de un muchacho de provincia. Esto es su invocación.

El anterior párrafo pertenece a la presentación, en la contraportada, del libro Invocación de Eloísa, que en días muy próximos pondrá a circular Ediciones Era, con cuya autorización publicamos aquí las páginas iniciales, a manera de adelanto.

Quisiera advertir a mis eventuales lectores que si leen este cuaderno se debe a que algún samaritano lo halló, casi por accidente, bajo la almohada de mi último lecho, junto a un par de valijas y al retrato de una jovencita, pintado con una devoción que subsana su torpeza. Estarán escuchando, por tanto, la voz de un hombre ya muerto, un pecador que hace muchos años, cuando dejaba de ser niño, falleció de muerte innatural –aunque se le concediera toda una vida para purgar su penitencia. No pienso referir cuántas veces he reescrito estas páginas o reelaborado ese cuadro, variando el colorido, el tono, el estilo, la perspectiva. Sólo diré que no comenzaba un nuevo cuaderno o un nuevo lienzo sin quemar los anteriores, con la muda certeza de que sólo así, empezando desde nada, la pluma o el pincel harían resurgir, literalmente, cada sensación o pensamiento, furia o alegría que me poseyó durante la adolescencia, cuando el amor de Eloísa fermentó mi alma.

Muerto estoy, en consecuencia, porque a partir de aquellos días los eventos y las cosas del mundo se han desteñido hasta parecerse a las prosaicas acuarelas del fastidio. No es una queja, no. He muerto para contarlo, pero he vivido en el intento. Si vivir es una obligación aunque dure un instante, he acatado esa ordenanza entregándome a la única mujer que amé y pagando sin regatear las consecuencias. De motel en motel, de ciudad en ciudad, he ejercido como velador, matarife, alcantarillero o maquillista de cadáveres, para huir del afecto humano por voluntad propia, imponiéndome las jornadas más agotadoras o dolientes con una doble finalidad: para expiar la culpa que contraje al cometer aquel crimen del que nadie me acusó y para invocar en secreto, mediante la escritura o el dibujo, la presencia de mi amada, esa ánima que sobrevive como un quiste dentro de mi seso, ese súcubo que de noche en noche acude a mí para jalarme los pies o recompensar con su cariño mi celibato.

Pero por más que haya aliviado mi condena, debo reconocer que este vaivén ha terminado por extenuarme. Más allá de toda intención moral o estética, no quiero ni requiero reanudar esta batalla entre la nostalgia y el aburrimiento, entre el placer y el fastidio. El cansancio terminal que por fin me vence me aconseja esconder bajo la almohada esta nota y este cuaderno. Enseguida recitaré sin fe las oraciones que mi madre me enseñó, beberé sin miedo el láudano que he preparado según las fórmulas de mi padre y esperaré, tendido sobre la cama, el sueño sin sueños del que jamás se despierta. Una sola esperanza me reconforta: si alguien me está leyendo, significa que en esta ocasión –la definitiva– Eloísa no pudo impedir mi huida.

Sin mayores ambages, agradezco al desconocido que me sustrajo estas páginas y que a sugerencia mía las ha publicado como si fueran suyas. Y lo digo con franqueza, pues al enmascarar con su nombre propio mi impropio anonimato, ese cómplice propiciará que ustedes, nuestros lectores, atribuyan a su imaginación –y no a mi experiencia– los sucesos casi nunca ejemplares que conforman mi relato.

Un relato que comienza –como Eloísa lo exige– con su imagen desnuda y feliz, bañada por las aguas de nuestro asombro, por el deseo de nuestros ojos que, a partir de esta página, se desvisten del hastío, la malicia y el despecho, para volverse de nuevo niños.

Uno

Y como se florecen en vecindad de puentes, ríos y

charcos donde las mozas lavan y enjuagan sus

cuerpos, se dice que ellas son las del hechizo y

que los hombres no, sólo por rareza: sólo cuando

las ven a ellas, y acuden ahí, caen en hechizo.

M. O. Mortenay

Cuentos gnósticos

Con resonante alegría, ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaah!, Eloísa llenó sus pulmones al emerger del río. Había permanecido cinco minutos bajo la superficie: lo sé porque yo mismo los estuve contando, segundo a segundo, latido a latido, burbuja a burbuja, hasta que ella saltó al exterior y yo me quedé sin aliento, mirando esos cabellos suyos, tan negros, mientras trazaban un arco en el aire, una ráfaga de rocío que chasqueó en su espalda como lo haría una culebra a la orilla de un manantial.

Ni ella sabía que la espiábamos, ni imaginaba yo que aun ahora, después de tantos años, invocaría el candor con que me atreví a mirarla entonces. Ignorando nuestra presencia, ella se movía tan fresca, líquida y transparente como el mismo río que la bañaba: examinando con curiosidad su cuerpo, parecía preguntarse en qué momento había dejado de ser una niña, y se acariciaba el vientre con sus dedos marchitos por el agua, o sostenía sus pechos en la canasta de sus palmas como si fueran fruta fresca, lista para el mordisco. En cada gota que vestía su piel se reflejaba el paisaje entero, y con él los árboles, las enredaderas, las nubes, los zorzales y nosotros mismos, sus mirones.

Con la nariz tapada se zambulló Eloísa en la poza más profunda. Entre los destellos del sol, las sombras de cobalto y las hojas secas que flotaban sobre la superficie, el arroyo hizo ondular su imagen como en un caleidoscopio, mostrándonos su espalda, sus pezones, su grupa y, para deleite nuestro, su pubis apenas velado por un tierno mechón de vello.

Después de juguetear un buen rato entre los nenúfares, Eloísa nadó hacia la ribera, hasta la piedra donde había puesto su toalla y sus sandalias. Cómo olvidar esa imagen tan leve y aromática. Sentada sobre el fresco musgo, ella partió una acualaista en tres pedazos, extrajo su pulpa y la frotó para que espumara entre sus dedos. Uno de sus pies descansaba sobre la roca y el otro, adentro del líquido, se entretenía con un par de pececillos que besaban sus uñas, mientras ella se iba enjabonando la piel entera, pierna a pierna, pecho a pecho, poro a poro. Sus pezones se erizaban, como si presintieran nuestras pupilas, y seis lechosos arroyos fluían desde su cabellera, sobre sus costillas y sus costados, hasta desembocar jubilosos en el lago de su ombligo.

Convertida en estatua de espuma jabonosa, Eloísa trepó a una saliente de piedra, sus tobillos impulsaron su brinco y el agua sin salpicar recibió su chapuzón, como si el río quisiera arroparla entre sus olas. Nosotros contuvimos la respiración, como si fuéramos a ahogarnos, hasta que el rostro de Eloísa salió a flote, como una isla manantial, como un barco herido a cañonazos, como una ballena sonrosada que flotara sin avanzar, arrojando su chorrito de agua al aire.