|

Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 15 de julio de 2012 Num: 906 |

|

Bazar de asombros La fe de Gide Para releer a Gide Apuntes para la historia. Mafalda y la prensa Columnas: |

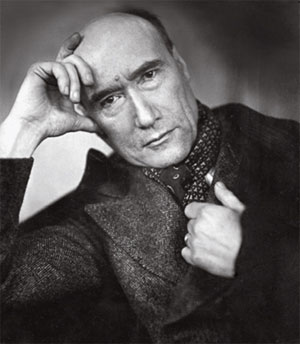

La fe de Gide Ignacio Padilla Quiere otra de las leyendas negras del Premio Nobel que algún año, recién terminada la segunda guerra mundial, se esperaba que el galardón recayese en algún autor cuya obra vinculase estrechamente religiosidad y ética, quizá algún católico. Preguntaron a Graham Green qué pensaba al respecto y si pensaba que el premio finalmente le sería dado, a lo que él respondió: “Dénselo a Gide. Él sí tiene fe.” En efecto, en 1949 la Academia Sueca se decantó por el autor de Los sótanos del Vaticano y Los monederos falsos, quien por cierto tenía menos de católico que de hugonote, aunque no fuese ni uno ni otro. Si bien gestante y ponzoñosa, la declaración de Graham Green no va fuera de camino ni carece de interés para hablar de Gide y deslindar, en la medida posible, su complejo sistema estético-devocional. Como sus reflexiones éticas, la cambiante devoción de André Gide es acaso una de las más intensas y llamativas entre los escritores del siglo XX. De frente a autores que se confesaban devotos como Chesterton, Paul Claudel, C. S. Lewis e incluso al propio Green, el más atormentado pensamiento religioso de Gide se alza tan soberbio como oscuro, tan notable como impenetrable, más cercano a los conflictos psicoreligiosos de su maestro Wilde que a las certezas de su amigo Paul Valéry. Durante años he escudriñado las vidas y las obras de infinidad de autores en mi búsqueda quijotesca de la relación –a mi entender, incontestable, sonora y significativa– entre religiosidad y literatura. He estudiado obras de autores del Siglo de Oro lo mismo que la de los rusos del XIX o los irlandeses del XXI. En la mayoría de los casos, la relación fluye, se afirma, ilumina. Pero no sucede eso con Gide. Por el contrario, entrar en su religiosidad es entrar en un agujero negro, con lo apasionante y enervante que ello pueda ser. Como Oscar Wilde, la religiosidad del francés es esquiva, tormentosa, indescifrable, cambiante. Y su biografía no ayuda a comprender en qué creía Gide, o si creía en algo. En mi paseo por la obra de Gide en pos de sus pistas devocionales, he dado con insistentes referencias a la religión, pero éstas con frecuencia se contradicen. Por aquí, dice: “Las religiones mueren cuando se demuestra que son verdaderas. La ciencia es el registro de las religiones muertas.” Con esta frase tramposamente darwinista en mente, vuelvo sin embargo a Los sótanos del Vaticano y me topo con sus personajes, posibles alter ego de Gide, para quienes ninguna religión es verdadera, y por lo tanto, ninguna religión puede. Lo mismo en sus cartas que en sus trabajos críticos, entre sus retratos de escritores y sus personajes honda y constantemente atenazados en el conflicto ético o moral, Gide es todo y nada, todos y nadie. Su convicción de una idea paulina del cuerpo místico se enfrenta con su rechazo radical al pensamiento paulino; su conocimiento de la escritura es el de un apóstata tanto o más fanático que el del más arcaico inquisidor: aun cuando rechaza la idea misma de divinidad, Gide lo hace endiosando el rechazo a Dios, tratando su devoción anticristiana con un sistema ineludiblemente cristiano. ¿En qué creía André Gide? ¿Creía en algo ese inmenso moralista? Creo que para él la religión era ante todo una neurosis y una sublimación de su narcisismo, y como tal procuró exorcizarla a lo largo de su vida de hipocondríaco del alma. Su formación calvinista fue, como la mayoría de las religiones, una herencia y un fantasma de la imagen materna. En cuanto tal, Gide amó tanto los vericuetos de la fe cuanto aborreció a su madre por los maltratos y la incomprensión que de ésta recibió en la infancia. Su método de trabajo era sin duda calvinista, pero su vida lo llevaría constantemente al otro extremo. Convencido de que sus actos religiosamente censurables, que no eran pocos, se debían a una ocupación demoníaca, Gide no tuvo más remedio que darle la bienvenida al demonio, casi como un cómplice que le ayudaría a vengarse de su madre. Estetizante, Gide no pudo, sin embargo, sustraerse a la culpa, como no pueden sustraerse tantas ánimas sensibles y profundamente religiosas –Dostoievsky, por ejemplo– al conflicto de gusto y tristeza de perder a un padre fustigador, terrible y devoto. Tantas y tan enconadas son las críticas de Gide a la iglesia reformada y al catolicismo, que por momentos uno sólo puede pensar que se trataría de un ateo, o a lo menos de un agnóstico. El propio Gide, en su época de devoción casi mística por el comunismo, nos hizo creer que había cambiado al Dios cristiano por el Dios Proletariado o el Dios Partido. A su vuelta de Rusia, con el desengaño compartido con tantos otros suscriptores de la Revolución soviética, Gide parecería haber perdido ya el último argumento para afirmar que no creía en nada o que no le importaba el Dios cristiano, un dios que traía, a su pesar, metido hasta el tuétano. En gran medida, la fe de Gide es el encontrado y sobrepensado cristianismo a la francesa. Esto incluye acaso la única teoría sobre su devoción que, me parece, explica su sistema moral: el catarismo. Quizá a algunos sorprenda esta aseveración alusiva a un sistema religioso herético y medieval. Lo cierto, sin embargo, es que el catarismo o el gnosticismo maniqueo se mantienen vigentes en la cristiandad moderna, y que Gide muestra todos los síntomas de un cátaro vigesémico. Su padre procedía de la región de Aquitania, y es muy probable que su idea del mensaje cristiano y del mundo estuviese seriamente signado por los destellos gnósticos de un mundo en constante rebatinga entre una deidad bondadosa y otra perversa de similar o idéntico poder. Es sabido que el catarismo resuelve su dialéctica entre espíritu y materia rechazando a la segunda, aunque sin desconocerla. El cuerpo, la sensualidad, cuanto hay de físico en la experiencia estética y cuánto hay de estético en la experiencia física, pertenecen al dominio de un demiurgo al que hay que combatir, aun a sabiendas de que se le necesita para explicar el cosmos y actuar en consecuencia. Una y otra vez, en su vida y en su obra, Gide encarna tal combate: se deja llevar a la oscuridad, donde ama y combate al monstruo, para emerger luego tan cargado de culpa como de maravilla. En un sentido estricto, este sistema devocional parece contradictorio pero es, al cabo, consistente y armónico. ¿No sería esa también una descripción pertinente de la obra de André Gide? |