|

Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Domingo 13 de enero de 2013 Num: 932 |

|

Bazar de asombros El enigma Edward Hopper Mi taza El campo de Les Milles: una historia francesa La palabra teatral Pablo González Casanova, el intelectual Mona Lisa Mona Lisa Columnas: |

Alonso Arreola En busca del tololoche perdido El trío Los Juglares está sentado al fondo del bar semivacío. Sobre el escenario, el trío Los Bohemios le dedica una canción. Son amigos. Hacen bromas como si estuvieran solos. Y casi. Los clientes apenas suman una treintena. Se nota que la mayoría son visitantes asiduos, melómanos que se niegan a olvidar de qué están hechos. Nosotros, en cambio, llegamos aquí después de mucho indagar en el zócalo principal de Mérida, preguntando a los músicos más viejos en dónde escuchar trova yucateca. No fue fácil. “Vayan al lugar de Tony Espinoza por la plaza Santa Lucía; se llama El Nuevo Trovador Bohemio”, nos dijo un anciano con guitarra al hombro. “Ya no hay otro lugar dedicado a la trova”, remató su acompañante. Y sí, cada vez se toca menos en bares y cafés de Yucatán, donde hoy suenan mutaciones de rumba, salsa y bolero electrificados. Parece que la vida social de la trova ha quedado confinada a los museos, las plazas y aceras de fin de semana donde turistas y fiesteros de paso compran canciones a 75 pesos. Una tristeza, pues es una de las formas más sofisticadas de nuestra música tradicional, sobre todo en la organización y ejecución de voces, en los vuelos que han de alcanzar sus requintos, en los versos de quienes daban la espalda a lo ordinario.

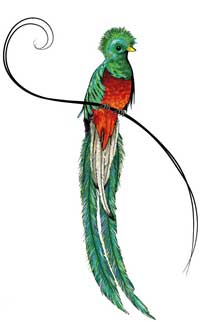

Originalmente interpretada por grupos numerosos, la trova cambió su dotación a principios del siglo xx para llegar a un formato de guitarra, requinto y tololoche yucateco, especie de guitarrón bajo con un sonido profundo y dulce, pero que al paso del tiempo resultó impráctico por su tamaño. Pretexto principal de nuestra visita a Mérida, este curioso tololoche no dejó verse sino hasta que llegamos al Museo de la Canción Yucateca. Animal en extinción, desde el silencio de una vitrina nos contó sus andanzas al lado de Guty Cárdenas, Chan Cil o Ricardo Palmerín, pilares de la trova que supieron unir talento al de poetas entrenados en el enaltecimiento del amor y la mujer: Pastor Cervera, Ermilo Padrón, Luis Rosado Vega y Ricardo López Méndez, entre varios más. Ubicado en la calle 57, a la vuelta del parque La Mejorada –allí donde el restorán Los Almendros prepara su deliciosa longaniza asada–, este museo celebra treinta y cinco años de existencia, aunque originalmente nació en otra locación. Se trata de una vieja casona colonial color verde pastel con patio central y concha acústica, espacio sin recursos pero digno, donde continuamente se celebran conciertos a cargo de quienes han heredado la tradición. Sin duda una visita obligada en la ciudad blanca si se desea conocer parte de su espíritu más esencial. Aún con la esperanza de encontrar un tololoche en estado “natural”, planeamos ir al mercado Lucas de Gálvez, principal en el abasto de Mérida. De ambiente agitado, empero, en sus entrañas no grita ni canta la gente. A las siete son pocas las voces que se elevan buscando clientes. Todos saben su función, su lugar en el orden de la mañana. No hay música, pero los olores y sabores la suplantan. Kibis, polcanes, brazos de reina y una gran variedad de tamales dan cuenta de las influencias española, libanesa y caribeña que perviven en la zona, algo también presente en el bambuco, los boleros, las habaneras y las claves musicales de Yucatán. En contraste, recordamos lo visto en la avenida Montejo la noche anterior: un grupo de bailarines atendiendo a una salsa electrónica de irracional volumen para entretenimiento de turistas que difícilmente se arriesgarían buscando bebidas como el xtabentún. También recordamos que, cerca del hotel Fiesta Americana, Coca Cola regalaba rosca de reyes mientras sucedía un espectáculo que fusionaba lo peor de Tatiana con lo peor de Wisin y Yandel. Huimos ayer y huimos hoy. Planeamos un escape que nos aproxime a lo sagrado. Tal vez allí se nos aparezca algún tololoche perdido, exiliado de la urbe que ya no lo comprende. No será sencillo. El cenote Ik-kil nos recibe con pop anglosajón. Parece que hemos llegado a un balneario del centro del país y no a una puerta del inframundo maya. Con las paredes remozadas en concreto, iluminación y cascada artificiales, es casi imposible imaginar su antigua belleza, la imperfecta. Avanzamos entonces hacia Chichén Itzá, en donde nos sorprenderán las playeras de quienes “sobrevivieron” al “fin del mundo”, así como la mala ubicación de sus vendedores. La claridad del templo de Kukulcán nos rescatará impulsándonos hacia cenotes más puros, hacia la inigualable Uxmal desde la cual imaginaremos estas líneas. Allí, acompañados por el silencio del tolok innumerable que se bebe el sol a sus anchas, curaremos nuestra frustración ante la desaparición del tololoche. Aplaudiremos por el tiempo que nos acompañó y, frente a la Pirámide del Adivino, escucharemos de rebote el canto del quetzal: “Quisiera preguntar a los ocasos/ si aún es tu corazón nido vacío,/ para poder soñarme entre tus brazos/ y allí en tu corazón dejar el mío.” |