|

Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Suplemento Cultural de La Jornada Domingo 25 de octubre de 2015 Num: 1077 |

|

El bautizo de un libro Aquellos ojos brujos El Che: la perduración Las posibilidades Rogelio Cuéllar y el rostro de las letras Los diarios ARTE y PENSAMIENTO: Directorio |

Ernesto Guevara aspiraba a la creación de un hombre nuevo, libre, digno. El pasado 9 de octubre se cumplieron cuarenta y ocho años de su muerte. Fue uno de los grandes iconos de mi generación. En el verano del ‘68, en los meses del Movimiento Estudiantil, su retrato se repetía múltiplemente en las calles y plazas de Ciudad de México. Frases de él, una real, y otra atribuida, se leían en grafiti en los muros y en pequeños carteles como pequeñas catedrales: Hasta la victoria siempre y Seamos realistas, exijamos lo imposible. La segunda frase, cuya autoría real es de Herbert Marcuse, y la cual es acaso la más conocida, cifra como ninguna lo que buena parte de la generación del ’68 anhelaba más intuitiva que racionalmente: la utopía revolucionaria y la encarnación de la utopía. Es curioso, fue un extranjero, Ernesto Guevara, quien personificaba mejor en el ‘68 mexicano la aspiración al cambio, uno de los varios motivos para que funcionarios del criminal régimen diazordacista arguyeran como prueba de que los estudiantes –dicho en su lenguaje bufo– se intoxicaban de “ideas exóticas” e “influencias extranjerizantes”. Tres grandes narradores argentinos, disímbolos ideo-lógicamente, escribieron admirativamente sobre Ernesto Guevara: Ernesto Sabato (1911-2011), Julio Cortázar (1914-1974) y Ricardo Piglia (n. 1940). Es curioso, para ellos fue Ernesto Guevara o sólo Guevara, porque Che, a fin de cuentas, puede ser cualquier argentino, incluyendo a ellos mismos. O más precisos: para Piglia, el que a Guevara lo llamaran Che significaba en el extranjero su identificación argentina; en lo demás podía pertenecer a cualquier país latinoamericano o del Tercer Mundo. El adolescente Guevara había leído con admiración de Sabato Uno y el universo, y aun le escribió una carta diciéndoselo luego del derrocamiento de la dictadura de Fulgencio Batista. En un discurso muy emotivo (“Homenaje a Ernesto Guevara”), leído en la Universidad de París veinte días después de la muerte del Che, Sabato trata de explicar(se) su muerte, y escribe que más que morir por elevar la vida del pueblo de la miseria –eso está implícito–, su anhelo fue crear “el ideal de un Nuevo Hombre”, lo cual será dable por la comunión de hombres libres y dignos y no por aquellos “vueltos máquinas y seres numerados”. Una nueva sociedad, sí, pero lejana a los dos grandes imperialismos de entonces: ni la del comunismo burocrático totalitario de la urss y los países europeos del este, ni la consumista y robótica estadunidense.

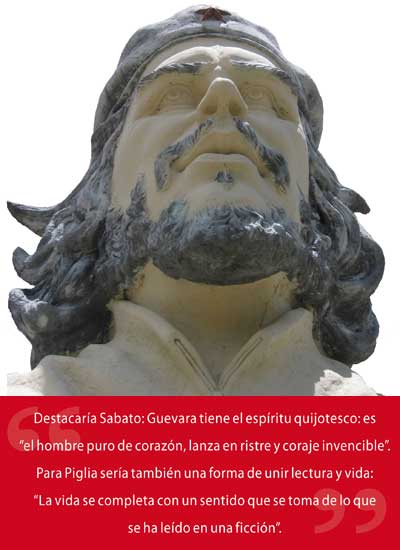

Si para Piglia el Che Guevara representa el romántico y el héroe, muy parecidamente para Sabato “su carencia de sentido realista” deja para la posteridad una “imagen romántica y solitaria”, un hombre que muere “a la cabeza de un pequeño pelotón perdido”. Julio Cortázar lo ve de alguna manera así en su cuento “Reunión” (Todos los fuegos el fuego, 1966), que narra el desembarco de los rebeldes del Granma y los primeros días de la lucha en Cuba, y sobre todo en un poema que escribió inmediatamente después de la muerte del Che y que adjuntó en una carta a Roberto Fernández Retamar. Con objeto de subrayar su condición romántica, Sabato y Piglia –uno, en el discurso de homenaje, y otro, en su extraordinario ensayo “Ernesto Guevara, rastros de lectura” (El último lector)–, citan la carta de Guevara de adiós a sus padres, escrita en Cuba, donde se compara con el Quijote, o si se quiere, lo toma como el modelo idealista: “Otra vez siento bajo mis talones el costillar del Rocinante, vuelvo mi camino con mi adarga al brazo.” Es decir, destacaría Sabato: Guevara tiene el espíritu quijotesco: es “el hombre puro de corazón, lanza en ristre y coraje invencible”. Para Piglia sería también una forma de unir lectura y vida: “La vida se completa con un sentido que se toma de lo que se ha leído en una ficción.” Es simplemente el que deja todo para irse a una aventura con un destino menos incierto que trágico. La eternidad de los símbolos Sabato y Piglia coinciden en que es imposible imaginar a Guevara como un funcionario burócrata en el aparato comunista. En su cuento y en su poema, Cortázar lo retrata a través de los hechos como un hombre de acción, y para Piglia, dicho explícitamente, es el hombre de acción por excelencia, “una suerte de modelo mundial del revolucionario en estado puro”. Guevara, vaticinaría Sabato, quedará en “la perduración de las banderas, la eternidad de los símbolos”*. Sabato y Piglia resaltan la renuncia de Guevara a su condición burguesa. De su lado, Sabato argumenta que los “grandes revolucionarios, acaso los mejores, [salieron de] entre las filas de las clases privilegiadas: desde príncipes como Kropotkin hasta burgueses como Marx y Engels”. Piglia enfatiza aún más sobre esta renuncia señalando tres aspectos: su vestimenta sin ningún aliño, su desdén por el dinero y la identificación en sus viajes sin dirección fija por América Latina con “el linyera, el desclasado y el marginal, los enfermos y los leprosos, los mineros bolivianos, los campesinos guatemaltecos y los indios mexicanos”. Uno de los temas recurrentes en la literatura de Piglia es el de la lectura, o el de lectura y escritura, y en el caso de Guevara –visto por él–, ambas experiencias unidas a la acción política. ¿No cita Piglia de Guevara dos frases dichas en el Congo sumamente ilustrativas? La primera: “Mi impaciencia es la del hombre de acción”, y la otra: “Mis dos debilidades fundamentales: el tabaco y la lectura” (el subrayado es mío). En su ensayo, Piglia recuerda tres imágenes de la vida de Guevara que relacionan lectura y lucha guerrillera: una (coincide con el epígrafe del cuento “Reunión”, de Cortázar) es cuando al desembarcar del Granma, herido, recuerda un cuento de Jack London, en que el personaje, abrumado por la nieve, de hecho sin salida, se recarga en un árbol y sólo piensa en morir con dignidad. En esas horas cuando son bombardeados por la aviación del ejército de Fulgencio Batista, Guevara anhela, como el personaje de London, morir con dignidad. La segunda imagen es la de una fotografía en Bolivia donde está leyendo arriba de un árbol. Son los días de la feroz persecución y no encuentra mejor manera de abstraerse y al mismo tiempo de no estar desprevenido frente a un ataque, que leer de una manera que recuerda al barón rampante de Italo Calvino.

La tercera imagen es devastadoramente conmovedora. Débil, con la pierna herida, totalmente cercado en Ñancahuazú ¿qué lleva sólo Guevara consigo? Un portafolios donde hay su diario de campaña y libros. El hombre de acción por excelencia, sí, diría Piglia, pero también a su manera, el último lector. Y aún más: su diario de campaña boliviano es de hecho la continuación en el tiempo de los diarios que escribió en sus viajes y en Cuba y en el Congo, o sea, es también la última escritura. “En cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea”, dijo alguna vez Guevara. En efecto: perdió todo en la apuesta, pero sabía, deliberada o inconscientemente, que iba a perderla. ¿No dijeron cercanos a él que se había ido a Bolivia –añadiríamos desde luego al Congo– como una forma de suicidio calculado? ¿No sabía muy bien –y si no lo sabía, lo averiguó muy pronto– que en el Congo sobre todo, y en Bolivia, eran muy otros los códigos, y que al no entenderlos ni menos descifrarlos, encontró incomprensión, desesperación, fracasos? ¿Qué hay después de Cuba, sobre todo en Bolivia, si no aislamiento, paulatino abandono de los compañeros, la traición de los comunistas, las derrotas sucesivas, la ventana al sacrificio, la muerte? ¿Pero no es todo ese fracaso, que se vuelve triunfo en la posteridad, lo que vitaliza la perduración del mito? Por una coincidencia extraña, que ligan de nuevo vida y literatura, casi once años después del desembarco del Granma, el 8 de octubre de 1967, Guevara es aprehendido por soldados bolivianos en Ñancahuazú, y llevado a una escuelita en el pequeño pueblo de La Higuera, donde a la mañana siguiente lo ultimará a tiros en el salón de clases el sargento Mario Terán. El anhelo del tipo de muerte del personaje de London se cumple al fin en el anhelo del tipo de muerte de Guevara: morir con dignidad. ¿Quién lo mata? A Cortázar le parece dolorosa la paradoja: un hombre del pueblo, o sea, uno de aquellos por los que Guevara luchó.

|