l cumplir los setenta años, gozaba de una salud excelente; había tenido algunos problemas ortopédicos, pero nada serio ni que amenazara mi vida. No pensaba mucho en la enfermedad ni en la muerte, aun cuando había perdido ya a mis tres hermanos mayores, así como a muchos amigos y coetáneos.

En diciembre de 2005, sin embargo, el cáncer se presentó de manera repentina y dramática: un melanoma en el ojo derecho, que apareció como una repentina incandescencia en un lado y luego como ceguera parcial. Probablemente llevaba ya algún tiempo creciendo lentamente, y en ese punto se había acercado a la fóvea, la diminuta área central donde la visión es más aguda. El melanoma tiene mala reputación, y cuando se pronunció el diagnóstico lo consideré una sentencia de muerte. Pero mi médico dijo enseguida que los melanomas oculares eran relativamente benignos. Casi nunca presentaban metástasis y se podían tratar sin problemas.

Me aplicaron radioterapia, y luego láser varias veces, porque ciertas zonas volvieron a crecer. Durante los primeros dieciocho meses de tratamiento, mi vista fluctuaba en el ojo derecho casi cada día, desde la casi ceguera a la casi normalidad, y esas fluctuaciones me llevaban del pavor al alivio, y luego de vuelta al pavor: de un extremo emocional al otro.

Todo esto habría sido difícil de soportar (y me habría costado aún más vivir con ello) de no haberme sentido fascinado por algunos de los fenómenos visuales que ocurrían mientras, poco a poco, mi retina –y mi vista– iba siendo corroída por el tumor y el láser: las brutales distorsiones topológicas, las perversiones de color, el rellenado de los puntos ciegos de manera inteligente pero automática, la incontinente extensión del color y la forma, la continua percepción de objetos y escenas cuando los ojos estaban cerrados y, no menos importante, las diversas alucinaciones que ahora irrumpían en mis puntos ciegos, cada vez más grandes. Estaba claro que aquello afectaba al cerebro tanto como al propio ojo.

Me daba miedo quedarme ciego, pero me daba aún más miedo morirme, de manera que llegué a una especie de trato con el melanoma: llévate el ojo si quieres, le dije, pero deja el resto en paz.

En septiembre de 2009, después de tres años y medio de tratamiento, la retina de mi ojo derecho, frágil a causa de la radioterapia, sufrió una hemorragia que lo cegó por completo; fracasaron todos los intentos de eliminar la sangre, porque la retina de inmediato volvía a sangrar. Sin visión binocular, ahora tenía que afrontar (e investigar) muchos fenómenos nuevos e incapacitantes (¡aunque a veces asombrosos!). La pérdida de la visión estereoscópica fue para mí, como apasionado estereófilo, una carencia no sólo triste sino a menudo peligrosa. Sin la percepción de la profundidad, los escalones y bordillos no parecían más que líneas en el suelo, y los objetos lejanos los veía en el mismo plano que los cercanos. Con la pérdida del campo visual del ojo derecho, sufrí muchos accidentes, pues chocaba con objetos o gente que de repente parecían surgir de la nada. Y mi ojo derecho no sólo estaba ciego físicamente, sino también mentalmente. Ya no soportaba ni imaginar la presencia de lo que no podía ver. Esa negligencia espacial unilateral, tal como la llaman los neurólogos, generalmente es el resultado de un ictus o un tumor en las áreas visuales o parietales del cerebro. En mi caso, como neurólogo, esos fenómenos resultaban especialmente fascinantes, pues me proporcionaban un asombroso panorama de la manera en que funciona el cerebro (o de la manera en que funciona mal, o deja de funcionar) cuando el estímulo procedente de los sentidos es deficiente o anormal. Todo esto lo documenté con minucioso detalle –mis diarios sobre el melanoma alcanzan las noventa mil palabras– y lo estudié, llevando a cabo experimentos preceptivos de todo tipo. Toda esa experiencia, al igual que la que había tenido con la pierna

, se convirtió en un experimentum suitatis, un experimento conmigo mismo, o en mí mismo.

Las consecuencias perceptivas de mi lesión en el ojo constituyeron un fértil campo de investigación; me sentía como si estuviera descubriendo todo un mundo de fenómenos extraños, aunque no podía evitar pensar que todos los pacientes con problemas oculares como el mío seguramente experimentaban algunos de los mismos fenómenos preceptivos que yo. Escribir acerca de mis propias experiencias, por tanto, era una manera de escribir sobre las suyas. Pero esa sensación de descubrimiento resultaba excitante, y, junto con el hecho de seguir visitando a mis pacientes y seguir escribiendo, me permitió afrontar lo que de otro modo habrían sido unos años aterradores y desmoralizadores.

Trabajaba con denuedo en un nuevo libro, Los ojos de la mente, cuando me vi afectado por una nueva serie de percances y retos quirúrgicos. En septiembre de 2009, justo después de la hemorragia del ojo derecho, tuvieron que reemplazarme totalmente la rodilla izquierda (cosa que, naturalmente, también generó un modesto diario). Me dijeron que pasaría por un periodo de más o menos ocho semanas hasta recuperar el movimiento completo de la rodilla, pero no fue así, y la rodilla me quedaría rígida para el resto de mi vida. Rehabilitar la rodilla, eliminar el tejido cicatrizado, sería muy doloroso. No se haga el valiente

, dijo el cirujano. Podemos administrarle todos los analgésicos que necesite.

Mis terapeutas, además, se referían al dolor en términos casi cariñosos. Abrázalo

, decía. Sumérgete en él.

Insistían en que era un dolor bueno

, y llevarme hasta el límite era fundamental si quería recuperar la flexibilidad completa en el breve periodo del que disponía.

Me iba bien en la rehabilitación, iba recuperando movimiento y fuerza cada día, cuando surgió otro problema inoportuno: reapareció la ciática con la que había luchado durante muchos años, al principio de manera lenta y furtiva, pero rápidamente alcanzó una intensidad muy superior a lo que había experimentado antes.

Me esforzaba por continuar la rehabilitación, por mantenerme activo, pero el dolor de la ciática podía conmigo, y en diciembre no me podía levantar de la cama. Tenía un montón de morfina que me había quedado de la operación de la rodilla –que había sido una ayuda inapreciable con el dolor bueno

de la rodilla–, pero prácticamente no servía de nada contra el dolor neurálgico típico de un nervio espinal pinzado. (Lo mismo ocurre con todos los dolores neuropáticos

.) Me resultaba imposi-ble sentarme, ni siquiera durante un segundo.

Era incapaz de sentarme a tocar el piano, una triste carencia, porque había vuelto a tocar el piano y asistía a clases de música ahora que había cumplido los setenta y cinco (tras haber escrito acerca de cómo la gente mayor puede aprender nuevas habilidades, me pareció que había llegado el momento de seguir mi propio consejo). Intenté tocar de pie, pero me resultaba imposible.

Tenía que escribir de pie; me construí una plataforma elevada especial sobre mi mesa de trabajo utilizando diez volúmenes del Oxford English Dictionary. Descubrí que la concentración que necesitaba para escribir funcionaba tan bien como la morfina y no tenía efectos secundarios. Detestaba estar tumbado en la cama, con un dolor de mil demonios, y pasaba todas las horas que podía escribiendo en mi improvisada mesa alta.

Parte de lo que pensaba, escribía y leía en aquella época de hecho trataba sobre el dolor, un tema acerca del que nunca había reflexionado. Mi experiencia reciente, en el curso de dos meses, me había enseñado que había al menos dos tipos de dolor radicalmente distintos. El dolor de la operación en la rodilla era completamente local; no se extendía más allá de la zona de la rodilla y dependía completamente de lo mucho que estirara los tejidos operados y contraídos. Podía cuantificarlo fácilmente en una escala del uno al diez, y, por encima de todo, como decían los terapeutas, era un dolor bueno

, un dolor que uno podía abrazar, superar y vencer.

La ciática

(un término inadecuado) era completamente distinto en cualidad. Para empezar no era local; se extendía mucho más allá de la zona inervada por las raíces nerviosas L5 de la derecha afectadas. No había una respuesta predecible al estímulo de estirar, como ocurría con el dolor de la rodilla. Por el contrario, llegaba en repentinos paroxismos totalmente impredecibles para los que no estabas preparado; no podías apretar los dientes de antemano. Su intensidad se salía de la escala; no había manera de cuantificarlo; simplemente era insoportable.

Peor aún, ese tipo de dolor poseía un componente afectivo propio que me resultaba difícil describir, una cualidad agónica, angustiosa, horrible, tres palabras que todavía no captan su esencia. El dolor neurálgico no lo puedes abrazar

ni combatir ni te puedes adaptar a él. Te aplasta hasta convertirte en una especie de pulpa temblorosa y estúpida; toda tu fuerza de voluntad, toda tu identidad desaparece bajo el embate de ese dolor.

Volví a leer el gran libro de Henry Head Studies in Neurology, donde contrasta las sensaciones epicríticas

–localizadas con precisión, discriminatorias y proporcionales al estímulo– con las sensaciones protopáticas

: difusas, cargadas de sentimientos y paroxísticas. Esta dicotomía parecía corresponder perfectamente los dos tipos de dolor que experimentaba, y me planteé escribir un libro o un ensayo breve y muy personal acerca del dolor, resucitando, entre otras cosas, los términos y distinciones largamente olvidados de Head. (Obligué a mis amigos y colegas a escuchar largo y tendido mis pensamientos, pero no conseguí acabar el ensayo.)

En diciembre la ciática era tan insoportable que ya no podía leer, ni pensar ni escribir, y por primera vez en mi vida me planteé el suicidio.

* * *

El libro póstumo, En movimiento: una vida, de Oliver Sacks (1933-2015) es un viaje fascinante por el misterio de la muerte, por la magia del amor a la vida y por la fidelidad al conocimiento humano. En 447 páginas caminamos de la mano de uno de los científicos que más han contribuido al mejoramiento de la humanidad. Además de rescatar la dignidad del enfermo de ese proceso de linchamiento moral del que es objeto, Sacks aportó nuevas maneras de enfrentar la enfermedad, el ser diferente y otros temas tan delicados como el dolor.

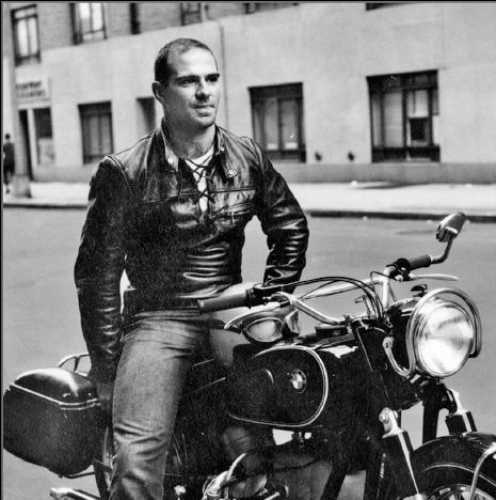

A lo largo de estas páginas lo acompañamos en sus aventuras por el mundo. Desde el hogar paterno en Inglaterra hasta la publicación de sus libros. Su pasión por las motocicletas, la natación, la botánica. El amor y fidelidad que mantuvo por sus pacientes, su curiosidad infinita que lo convirtió en un adicto a las drogas que consumió porque eran las que prescribía a sus pacientes y necesitaba conocer en persona lo que sus pacientes sentían, percibían y padecían. Todo eso está en el siguiente fragmento que a manera de adelanto publicamos con autorización de Colofón.

Elegimos este episodio porque narra la experiencia en primera persona de un científico que estudió y se dedicó a curar lo que finalmente padeció: visiones, alucinaciones, dolor. Antes de morir, de cáncer, dejó escrito un estudio del proceso de deterioro del cuerpo en su etapa terminal. Un estudio del dolor. Helo aquí.

Pablo Espinosa