|

Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver Suplemento Cultural de La Jornada Domingo 18 de enero de 2015 Num: 1037 |

|

Bazar de asombros Algo sobre Enrique Semo: las Los desaparecidos La silueta Haití: intervencionismo Al pobre diablo Columnas: Directorio |

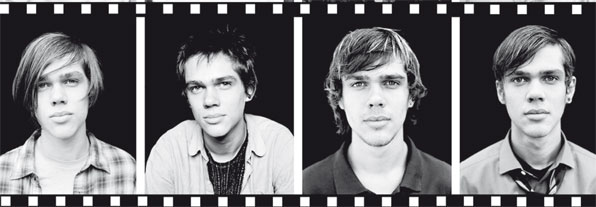

Luis Tovar Eso que llaman vida Inefables para no perder costumbre, los distribuidores de Boyhood (Richard Linklater, EU, 2014) decidieron ponerle al título un “complemento” de ésos cuya intrínseca cursilería puede ahuyentar: momentos de una vida. Es muy posible que una de las causas de su despropósito simplón consista en la factura misma de la cinta: cumpliendo un propósito personal, Linklater filmó una historia cuyo arco temporal abarca doce años, desde 2002 hasta 2013, lo cual sería un dato no especialmente significativo si esa década y fracción se refirieran solamente a la diegesis fílmica, pero resulta que esa docena de años también corresponde al tiempo de producción. Compactados en sólo treinta y nueve días de rodaje, que fueron llevándose a cabo a lo largo del tiempo, esos doce años de historia pueden ser considerados como una suerte de paralelo con lo que se conoce bajo el concepto de tiempo real, sin por supuesto serlo en sentido estricto. Lo que Linklater hizo fue concebir una historia base y después ir desarrollándola, con las modificaciones y ajustes que necesariamente fuesen presentándose durante más de una década, y no sólo eso: en el afán de lograr un alto grado de realismo trabajó siempre con los mismos actores (Ellar Coltrane, Ethan Hawke y Patricia Arquette, entre otros), que de manera natural prestaron, por decirlo así, los efectos del paso del tiempo sobre sí mismos. Destaca en este sentido el trabajo de Coltrane, protagonista central del filme bajo el nombre de Mason, quien al comenzar el rodaje tenía seis años de edad, y al finalizar contaba dieciocho. La gente: uno Con los anteriores elementos formales bastaría para que Boyhood fuese una cinta tal vez no necesariamente notable pero sí notoria, así fuera sólo por la peculiaridad –quizá mejor dicho excepcionalidad, rareza e incluso extravagancia– del modo en el que fue concebida y llevada a cabo. Por lo demás, su peculiaridad cobra especial cariz cuando se toma en cuenta el entorno que la enmarca, es decir, una industria fílmica –la estadunidense–y un público –el mismo estadunidense y sus muy bien amaestrados adláteres alrededor del mundo– bastante mal dispuestos a la originalidad, la osadía, la experimentación, la pausa narrativa y, en particular, el largo aliento, por cierto este último no sólo referido al pietaje.

Por fortuna, la intención de este realizador texano nacido en 1960 y previamente conocido por más de una cinta –Muchagente recordará, quizá particularmente, la tríada cuyos títulos comienzan siempre con Antes del…– está muy lejos del mero alarde formal, que por sí solo siempre resulta inane y estéril como bien deberían saberlo, aunque pareciera que prefieren ignorarlo, todos aquellos directores que se fascinan con su propia capacidad, por ejemplo, para ejecutar un largo plano secuencia, y más aún aquellos que disponen de verdaderas fortunas aplicadas en toda suerte de efectos especiales y digitales para vestir de espectacularidad –cuántas veces antípoda exacta de la profundidad, e incluso del simple interés– una trama tan chata como previsible y repetitiva de filme a filme. A contrapelo de tales miserias, Linklater se sirvió del método –una suerte de stanislavskianismo en producción, por decirlo de algún modo– para alcanzar un resultado de otro modo quizá improbable y, eso sí seguro, menos eficiente, a la hora de registrar el tránsito vital del mencionado Mason desde que es un niño en primer grado de primaria y hasta que ingresa a la universidad. Lo que se cuenta, como ya debe saberlo o intuirlo el amable lector, es la vida misma, y aquí conviene insistir en la conveniencia de olvidarse del subtítulo bobalicón que le endosaron al filme, o bien dejar de lado la postura reduccionista de que un “momento” corresponde única y exclusivamente a lo que cierto cine –y cierta literatura, cierta música, cierto teatro, etcétera– considera memorable o, en otros términos, digno de formar parte de una trama: siempre y por fuerza el cisma, la crisis máxima, la coyuntura decisiva, el giro definitivo, el punto de no retorno… No se trata en Boyhood de los otrora llamados “momentos Kodak” y similares: por el contrario, el ámbito narrado es el de la más pura y dura cotidianidad, hecha efectivamente de algideces como las arriba referidas, pero también de largos días y noches en los que sólo en apariencia no pasa nada, que es cuando suele pasar todo, como debería saberlo cualquiera de quienes no andan por el mundo salvándolo, ni tampoco se la viven paseando su celebridad o su singularidad. Gente de a pie y como uno, nada más, pero nada menos.

|