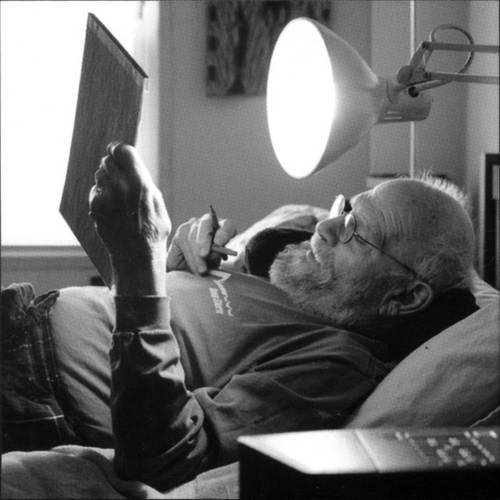

noche soñé con mercurio: unos glóbulos enormes y relucientes que subían y bajaban. El mercurio es el elemento número 80, y mi sueño me recordaba que el jueves cumpliré ochenta años.

A lo largo de mi vida, he visto cómo los elementos y los aniversarios se entrelazaban desde que era niño, cuando averigüé lo que eran los números atómicos. A los once años podía decir Soy sodio

(el elemento 11), y ahora, a los setenta y nueve, soy oro. Hace unos pocos años, cuando le regalé a un amigo un frasco de mercurio por su ochenta cumpleaños –un frasco especial que ni goteaba ni se podía romper–, éste me miró de una manera un tanto rara, pero luego me mandó una preciosa carta en la que acababa bromeando: Cada mañana tomo un poco para mantenerme sano

.

¡Ochenta años! Casi no me lo creo. A menudo tengo la impresión de que la vida está a punto de comenzar, sólo para comprender que casi termina. Mi madre era la número dieciséis de dieciocho hermanos; yo soy el menor de cuatro hijos, y casi el más joven de la interminable caterva de primos por parte de madre. En la secundaria siempre fui el más joven de la clase, y he conservado esta sensación de ser el más joven, aun cuando ahora soy la persona más vieja que conozco.

A los cuarenta y uno pensé que iba a morir a causa de una grave caída en la que me rompí una pierna mientras hacía alpinismo en solitario. Me entablillé la pierna lo mejor que pude y me arrastré montaña abajo ayudándome torpemente con los brazos. En las largas horas que siguieron, me asaltaron muchos recuerdos, buenos y malos. Pero casi todos fueron de gratitud: gratitud por lo que los demás me habían dado, y gratitud también por haber podido corresponderles con algo a cambio. Despertares se había publicado el año anterior.

Ahora que tengo casi ochenta años y sufro una serie de problemas médicos y quirúrgicos, ninguno de los cuales me tiene impedido, me alegro de estar vivo. ¡Me alegro de no estar muerto!

, exclamo a veces cuando hace un día espléndido. (Lo cual contrasta con una historia que le oí contar a un amigo: una espléndida mañana de primavera paseaba con Samuel Beckett por París, y mi amigo le dijo: En un día como éste, ¿no se alegra de estar vivo?

A lo cual Beckett contestó: Tampoco hay que exagerar

.) Doy gracias por haber vivido muchas cosas –algunas maravillosas y otras horribles– y por haber sido capaz de escribir una docena de libros, por haber recibido innumerables cartas de amigos, colegas y lectores, y por haber disfrutado de lo que Nathaniel Hawthorne denominó un diálogo con el mundo

.

Lamento haber desperdiciado mucho tiempo (todavía lo hago); lamento ser tan terriblemente tímido a los ochenta como lo era a los veinte; lamento no hablar otro idioma que mi lengua materna, y no haber viajado ni conocido tantas culturas como debería.

Tengo la sensación de que debería intentar completar mi vida, aunque no sepa muy bien qué significa completar una vida

. Algunos de mis pacientes que ya han cumplido los noventa o los cien años entonan el nunc dimittis: He tenido una vida plena, y ahora estoy preparado para partir

. Para algunos, eso significa ir al cielo, y siempre es al cielo antes que al infierno, a pesar de que Samuel Johnson y James Boswell se echaran a temblar sólo de pensar que podían ir al infierno y se enfurecieran con David Hume, que no compartía dichas creencias. No tengo fe en ninguna existencia después de la muerte, ni la deseo: tan sólo albergo la esperanza de perdurar en el recuerdo de los amigos y de que alguno de mis libros pueda seguir hablando

a la gente después de mi muerte.

W. H. Auden a menudo me confesaba que creía que llegaría a los ochenta y que luego se iría a la mierda

(sólo vivió hasta los sesenta y siete). Aunque ya han transcurrido cuarenta años desde su muerte, a menudo sueño con él, y con mis padres, y con antiguos pacientes; todos ellos ya fallecidos, pero a los que amé, y que fueron importantes en mi vida.

A los ochenta años asoma el espectro de la demencia o el ictus. Una tercera parte de mis coetáneos han muerto, y son muchos más los que, afectados por un profundo deterioro físico o mental, se ven atrapados en una existencia trágica y mínima. A los ochenta, las señales del deterioro son perfectamente visibles. Nuestras reacciones son un poco más lentas, cada vez nos cuesta más recordar un nombre, hay que dosificar las energías, pero aun así muchas veces uno se siente lleno de energía y vitalidad, y en absoluto viejo

. Quién sabe si, con suerte, conseguiré permanecer más o menos incólume unos cuantos años más y se me concederá la libertad de seguir amando y trabajando, según Freud las dos cosas más importantes de la vida.

Cuando llegue mi momento, espero morir al pie del cañón, como hizo Francis Crick. Cuando le dijeron que se le había reproducido su cáncer de colon, al principio no dijo nada; se quedó un minuto con la mirada perdida y a continuación siguió con sus reflexiones anteriores. Cuando semanas más tarde volvieron a preguntarle por su diagnóstico, contestó: Todo lo que tiene un principio ha de tener un final

. Cuando murió, a los ochenta y ocho años, aún seguía completamente inmerso en su trabajo más creativo.

Mi padre, que vivió hasta los noventa y cuatro, solía decir que la década de los ochenta a los noventa había sido la que más había disfrutado de su vida. Para él, y ahora empiezo a compartir su opinión, esos años no eran tanto una mengua como una ampliación de su vida mental y su perspectiva. A esa edad posees una larga experiencia vital, no sólo de tu propia vida, sino también de la de los demás. Has visto triunfos y tragedias, expansiones y recesiones económicas, guerras y revoluciones, grandes logros y también profundas ambigüedades. Has presenciado el auge de grandes teorías que al final se han visto derrotadas por la terquedad de los hechos. Eres más consciente de la fugacidad de la vida, y quizá te fijas más en la belleza. A los ochenta puedes ver las cosas con gran perspectiva y contemplar la historia como algo vivo y vivido, algo imposible cuando se es más joven. Soy capaz de imaginar, de sentir en mis huesos, lo que es un siglo, cosa imposible cuando tenía cuarenta o sesenta años. No considero la vejez una época cada vez más sórdida que uno tiene que soportar e ir trampeando como puede, sino una época de ocio y libertad, en la que te ves emancipado de las artificiosas urgencias de años anteriores, y esa libertad me permite explorar cuanto se me antoja, e integrar los pensamientos y sentimientos de toda una vida.

Estoy impaciente por cumplir los ochenta.

Al morir, el 30 de agosto pasado, Oliver Sacks conmovió al mundo cultural (no así el mundo científico, que prácticamente lo ignoró) por la manera en que enfrentó a la muerte, con una dignidad ejemplar y narró su experiencia en textos que La Jornada dio a conocer en su oportunidad y también en estas páginas publicamos un adelanto de su libro póstumo (he aquí el link: http://goo.gl/hFWxmb). Ahora aparece una coda a ese póstumo: el libro titulado Gratitud: cuatro ensayos donde Oliver Sacks extiende esas reflexiones ejemplares sobre la muerte, el envejecimiento y sobre todo la celebración de la existencia. Con autorización de Colofón, damos a conocer ahora uno de esos cuatro ensayos, a manera de adelanto